自立活動

■このページは、特別支援教育に役立つ教材教具を紹介しています。

■既製品や教師が作成した教材等が掲載されており、児童生徒や授業に応じて使用しています。

■各教材・教具名をクリックしていただくと、PDFにて詳しくご覧いただけます。

■下記の教科領域をクリックしていただくと、該当のページ移動します。

| 自立活動 | 算数数学 | 保健体育 | 生活単元学習 | 日常生活の指導 | 作業学習 | 技術家庭 |

| 国語 | 理科 | 社会 | 外国語 | 音楽 | 図工美術 | 遊びの 指導 |

自立活動 |

||||

| No. | 教材・教具名 | ねらい | 方法 | イメージ |

| 1 | オーシャン スイング |

バランス感覚、身体像の形成

|

オーシャンスイングに乗って、大人が揺らしたり話しかけたりする。

|

|

| 2 | オッグズ |

感覚刺激を楽しみながらのリラクゼーション

|

暗い場所で光の変化を見る。

|

|

| 3 | ローリングカー |

バランス感覚と前庭感覚の促進

|

座位、四つ這いで乗り、回転させたり紐で引っ張ったりする。

|

|

| 4 | VOCA スイッチ |

音声を録音再生による会話の促進

|

スイッチを押して、メッセージを再生する。

|

|

| 5 | サイドグロー |

身体全体で色の変化や刺激を感じ取る。

|

体に巻きつけたり抱きかかえたりする。

|

|

| 6 | スクーターボード |

筋緊張のコントロールリラクゼーション

|

座ったり寝転んだりして乗る自分でこいだり引っ張ってもらったりする。

|

|

| 7 | キューボ モビリア |

座位、うつ伏せなどの姿勢保持

|

子どもを乗せて上下、左右、前後に揺らす。

|

|

| 8 | バードチェア |

腹臥位、膝立位、座位、側臥位の姿勢保持補助具

|

チェアにのっていろいろな姿勢をとる。

|

|

| 9 | ラッサル クッション |

クッションを組み合わせてリラックスした姿勢を保持する。

|

首、足、脇の下にクッションを挟んで姿勢を整える。

|

|

| 10 | クッションチェアー |

座位の保持

|

三角マットを利用して角度を変えて座ることもできる。

|

|

| 11 | バランス ボール |

三角マットを利用して角度を変えて座ることもできる。

|

ボールに腰かけて弾んだり、背中を伸ばしたりストレッチをする。

|

|

| 12 | プレイ バルーン |

集団意識と協調した動きの促進

|

みんなで、バルーンをつかんで振ったり、上げたりする。

|

|

| 13 | じゅうたん 遊び |

人間関係とバランス感覚の促進

|

じゅうたんの四隅を持って、左右に揺らす。

|

|

| 14 | 写真カード |

名前の記憶、要求を伝達

|

言われた物の写真カードをはがしたりはったりする。

カードを相手に渡し、要求を伝える。 |

|

| 15 | クーゲル バーン |

注視、追視の向上

|

ボールが転がる様子を見て、追視や注視をする。

|

|

| 16 | ドミノタワー (チームで力を合わせよう) |

話し合い活動の向上。

力を合わせて活動する。 |

ドミノを作る人、タワーを作る人を話し合って決める。役割が決まったら、ペアの友達の気持ちを聞き、相談しながら作る。

|

|

| 17 | 泡ぷく |

色、泡の動き、音を見聞きしながらリラックスしたり興味の幅を広げたりする。

|

ペットボトルに水を入れ、その下部にあるLEDライトのスイッチを押す。8パターンの色の変化を見る。

|

|

| 18 | ジェンガ ゲーム |

注視したり、腕や指先の操作性を向上させたりする。人との関わりを向上させる。

|

ジェンガブロックが倒れないように引っ張る。ブロックについた輪っかを引っ張ったり、複数人数でブロックを引っ張ったりする。

|

|

| 19 | いろいろな くだもの |

手指の操作性を向上させる。見立てる力を育む。

|

食べさせたい果物を選び、「切る」「むく」などの操作をしながらへびに果物を食べさせる。

|

|

| 20 | ポケット スイング |

バランス感覚

身体像の形成 |

言われた物の写真カードをはがしたりはったりする。

カードを相手に渡し、要求を伝える。 |

|

| 21 | トライ サイクル |

QOL(生活の質)の向上

レクリエーション・遊び訓練(リハビリ) |

身体に合わせて、シートの高さ、腰とかかとの安全ベルトを調整して、ヘルメットを被って乗る。

|

|

| 22 | ボウリングセット |

協力することで、人とかかわる力をつけたり、ピンの数を数えたりすることで、数を数える学習をすることができる。

|

10本のピンとボールを使って複数人や複数チームでボウリング大会をする。

複数回ボールを投げ、得点を得点表に記入し、合計点を競う。 |

|

| 23 | そらまめくんのベッド |

物語に合わせて模型を用い、大きさや質感(固い、柔らかい)などの、抽象的な概念を形成する。

|

場面に合わせて、そらまめくんやそらまめを登場させ、取り出したり、戻したりする。実際に見たり、触ったり、感じることができるようにする。

|

|

| 24 | 穴あけ用 補助具 |

押す力ではなく、引っ張る力を利用して穴をあける。

|

穴あけ補助具を、テーブルの側面にネジで固定する。穴あけ器が横向きになり、引っ張る力で穴があけられるようになる。

|

|

| 25 | ヒモまきゲーム | 手首を使い方の向上。 持つ、握ることに慣れる。 おしぼりやぞうきんしぼりが上手になる。 |

左右に分かれて、筒を持つ。スタートの合図で、ヒモを巻いていく。先に中間まで巻き込んだ方が勝ち。ゲームで楽しみながら手首の使い方を学び、布を絞ることが上手になる。 |  |

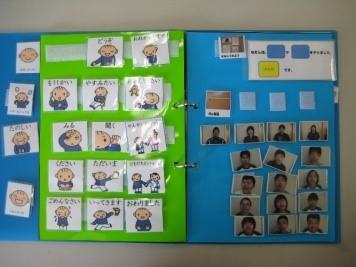

| 26 | コミュニケーションブック |

カードを使うことで、意思を伝える方法を身に付ける。行きたい場所や欲しいものを伝えるだけでなく、気持ちも伝えられるようにする。

|

ロールプレイ等、日常生活の場面をいくつか設定し、その場面に応じた気持ちの伝え方を支援していく。

授業の他にも帰りの会の1日の振り返り等で活用していく。「楽しかった!」に偏らず、その他の気持ちを伝えられるように様々な感情のカード等も活用していく。 |

|

| 27 | コロコロ マシーン |

ボールが転がる様子を見て、追視を促す。興味をもたせることで、転がる対象を「手で掴む、腕を伸ばす、スロープに置く」といった動作を引き出すことができる。

|

児童の目の前にコロコロマシーンを置き、転がる対象を上段スロープに置いて実際に転がる様子を提示する。

児童が追視をして興味を抱いたら、転がる対象を手渡す、掴むように促すなどし、自分で転がすように支援する。 |

|

| 28 | 形状の マカロニ |

対象物に手を伸ばし、手・指の操作や感触に興味を持たせる。

対象物を握り、手の操作や集中する力を養う。 |

様々な感触に慣れる。様々なマカロニを触り、感触に興味を持つようにする。

マカロニに絵の具・木工用ボンドを入れ、感触を味わいつつ色を混ぜる。 絵の具のついたマカロニを握り、画用紙の上に載せて乾かす。 |

|

| 29 | 無段階傾斜台 |

面の角度を無段階で変えられるため、実態に応じた角度で提示・使用ができる。

|

書見台として本を置いたり、iPadを置いて学習活動に使用したりする。面は有孔ボードを使用しているため、付属の木材をはめ込み、ストッパーとして使うことができる。一点止めのため、きつく締めても、強い力が加わると角度が変わってしまうことがあるので留意する。

|

|

| 30 | 星空ボード&紐スイッチ・握りスイッチ |

点滅するLEDライトを見る。

スイッチ操作でLEDが点灯するという因果関係を学ぶ。 |

①スイッチを接続して、部屋を暗くする。

②スイッチの紐を引いたり、握りを傾けたりする。 ③一定時間スイッチを操作し続けると、LEDが点滅・点灯し、星空ができる。 |

|

| 31 | スイッチ教材 |

手指の力が弱い児童生徒が、スイッチを押すとラジカセの音源を聴くことができる。スイッチは、シリコン素材でできているため、握りやすく、持ち続けることができる。

|

たい焼き(スイッチ)の中央を押すとリモコンの電源のON・OFFができる。たい焼き(スイッチ)のコードのジャックを付け替えると様々なスイッチ教材に接続することができる。

|

|

| 32 | だらお君 |

清潔や身なりが整っていない人形を客観的に見ることで、身なりを整える場所や方法に気が付き、直すことができる。

自分自身の清潔や身なりを整えようとする意識が高まる。 |

①だらお君をかっこよくすることを伝える。

②だらお君を見て、身なりが整っていないところを見つけ、整える。 ③清潔や身なりを整えたことで、だらお君がかっこよくなったことを伝える。 |

|

| 33 | つまんで おさえて ひっぱって |

①右手と左手の違う動きを促す(布を押さえながらファスナーを動かす)。

②つまむ動作を促す。 ③腕を大きく動かす。 |

大きめの机に教材を置き、中に好きなものや興味のあるものを入れて開ける。

|

|

| 34 | バスボム 投入器 |

校内実習時に、手浴の桶の中に入浴剤を入れることができる。

|

①入浴剤(バスボム)を、カップの中に入れる。

②生徒がひもを引く。 ③おけの中に入浴剤が入る。 |

|

| 35 | ふうふう ゴルフ |

息を長く吐く、吐く息の強さをコントロールすることによって、呼吸機能の向上を目指す。

ゲームに使用することで、対人関係の確立やコミュニケーション能力の向上も目指すことができる。 |

スタート位置に、ピンポン玉を置き、息を吹き続けて穴に入れる。

穴は得点化されており、難易度が高いほど高得点になっている。 |

|

| 36 | 外部スイッチ |

・握りスイッチ

緊張の強い人も弱い人も楽に操作できる。 ・ボタンスイッチ スイッチを掌にセットした後は、介助者のサポートがほとんど必要ない。 |

・握りスイッチ

スイッチを固定すると、握力が弱くても握りこむだけで操作できる。 ・ボタンスイッチ スイッチをテーブルや車いすに固定しなくても、どこでも使用できる。 |

|

| 37 | 背筋ぴーん |

上を向き、手を挙げながらカラーボールを取ることで、背筋を伸ばすことができる。

|

本人の身長を考慮して、上からボールを吊るしておく。

・生徒は、一つずつボールを取って籠に入れていくようにする。 |

|

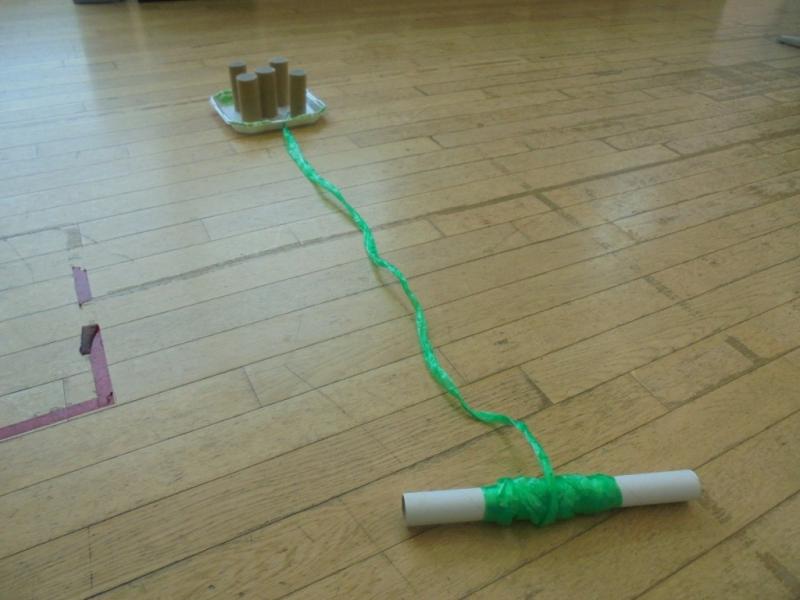

| 38 | ひも巻ゲーム |

対象物をよく見る力を育てる。

|

トレーの上に乗せたトイレットペーパーの芯を倒さないようにひもを巻く。

|

|

|

39

|

個々の課題に応じて手先を使ったり、身体を動かしたり、コミュニケーションを行ったり等、楽しく学習に取り組むことができる。

|

ペットボトルにお花紙を詰める→キャップを閉める→穴が開いている所にペットボトルを差し込む。

|

|

|

|

40

|

手の動きを促す。

|

手で伸ばしたり、つぶしたりする。

|

|

|

|

41

|

なんでも さすぞう |

野菜スタンプを押す際に、持ちにくい野菜も、簡単に持ってスタンプすることができる。

|

野菜を剣山でさす→野菜に絵の具を付ける→スタンプする。

|

|

|

42

|

へびくん模型 |

「ぞろぞろ」「どすどす」「どしんどしん」など擬音語・擬態語を交えながら、音(言葉)と動きを結びつきやすくする。

|

大人数で歩くこともできる。歩行が難しい児童は、クッションチェアごと動かして、ヘビの上を歩く。

|

|

|

43

|

フライド ポテト |

感触遊びや数の学習、つかむ・握る練習をすることができる。

|

握ったりつかんだりする。1対1対応や○本カップに入れるなど、数の学習に使用する。

|

|

| 44 | ペットボトルスコップ |

握りやすいところを握り、細かいものをすくうことができる。

|

左のスコップは、手全体で握り、すくうことができる。右のスコップは、キャップの部分で細くなっているので、指先でつまんですくうことができる。

|

|

|

45

|

サンドイッチ |

友達と協力しながら完成させることで、コミュニケーションを図りながら活動することができる。

|

食パン・ハム・チーズ・レタス・トマト・卵・きゅうりの役割を決め、順番に一つずつのせて完成させる。

|

|

|

46

|

タッチライト |

銅テープ部分に軽く触れることでライトが点灯するので、子どもの主体的な動きを引き出しやすい。

|

銅テープ部分に触れてライトを点灯させる。

|

|

|

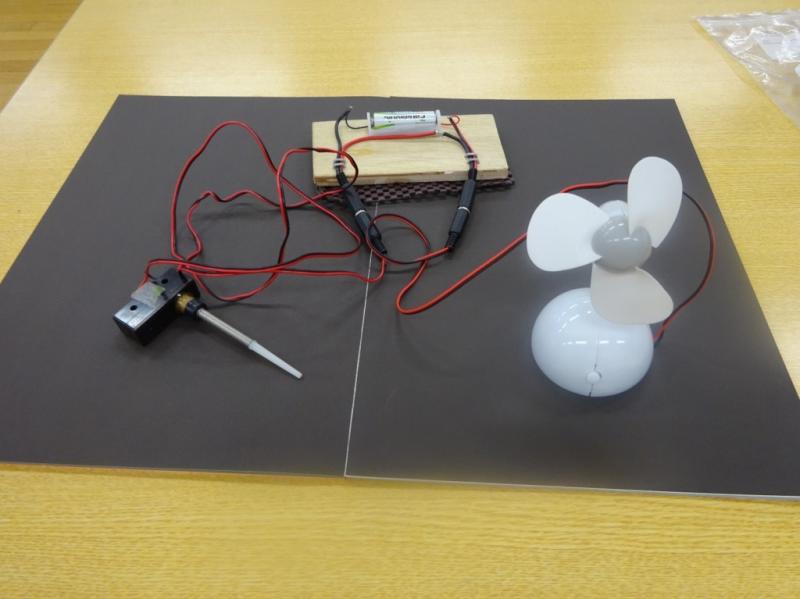

47

|

ミニ扇風機 |

自分が動いたら物が動くという因果関係がわかる。

|

腕や手を動かしてスイッチを操作すると扇風機が付く。

|

|

■各教材・教具名をクリックしていただくと、PDFにて詳しくご覧いただけます■

自立活動 NO.48~

| No. | 教材・教具名 | ねらい | 方法 | イメージ |

| 48 | 手袋シアター | 教材に動きがあるので、児童たちがそれに注目し、集中して読み聞かせや歌を聞く活動ができる。 | 読み聞かせや歌を聞かせる時に、一緒に見せる。 |  |

| 49 | ちがうのどれだ | よく見る力を育てる。 | 複数のイラストの中から、一つだけ異なるイラストをタップする。 |  |

| 50 | もぐらたたき | 腕・手首を遊びながら動かせる。 | 2人で対戦したり、指定した時間内に何個とれるかを競ったりする。 |  |

| 51 | 横歩きシート | 友達とタイミングを計り、横歩きで移動する。 | 取っ手を握って、持ち上げる。 |  |

| 52 | カラフルな鳥 | 動く物に目を向ける力や、注意を持続させることができる力を育てる。 | カーテンレールに吊るした2本の紐を胴部分に通して、飛んでいるように動かす。 |  |

| 53 | ベットサイド | 暗闇の中で光や音の刺激を感じて、視覚、聴覚に働きかけることができる。 | ベッドサイドに備え付け、寝たままの姿勢で簡易的な暗闇を作り、光や音の変化を楽しむことができる。 |  |

| 54 | ウォーター ベッド |

水の音、冷たい感触、強弱様々な揺れなどを味わい、気持ちを表出することができる。 | 生徒が上に乗る。教師は、生徒の様子を見ながら強弱をつけて揺らす。 |  |

| 55 | イラストつき アロマシート |

どのような香りがするのか、視覚的に分かりやすく提示することができる。 | イラストが貼られているコットンにアロマオイルをつけて、香りを嗅ぐようにする。 |  |

| 56 | つまんで 取ったり 付けたり |

指先の巧緻性や目と手の協応が養える。 | シールの部分に洗濯バサミを取ったり付けたりする。 |  |

| 57 | たけのこほりほり | 指や手を使って、引っ張る。 | 見たり、触ったりしてたけのこを見つけ、つまんだり握ったりして模型を引き抜く。 |  |

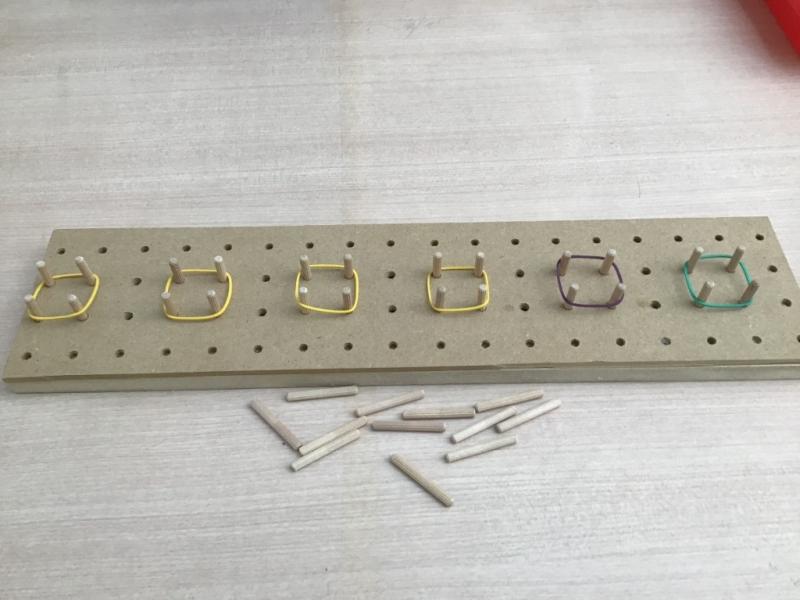

| 58 | 巧緻性トレーニングボード | 巧緻性の向上 | 輪ゴムを4つのペグに引っ掛ける。 |  |

| 59 | ゆらゆらボール | 視線を上げ、自分から手を伸ばしてみようとする意欲を育てる。 | カーテンレールなどに、S字フックで吊り下げて使用する。 |  |

| 60 | フレキシブルスイッチ | レバーは小さな力で動かすことができるため、運動機能に制限がある児童生徒でも使用することができる。 | 接続する電化製品を変えることで、様々な場面で活用することができる。 |  |

カウンタ

7

8

1

8

9

2

住所

〒300-3255

茨城県つくば市玉取2100

TEL:029-877-0220

FAX:029-877-0222

Mail:koho@tsukuba-sn.ibk.ed.jp